祖父母が亡くなったら葬儀で孫がすること・できることとは?

- 終活・葬儀の事前準備

- 葬儀準備

目次

祖父母が亡くなったときに最初に行うべきこと

祖父母が亡くなったときに最初に行うべきことは、家族としてのサポートと手続きの準備です。孫としてできることは多くありませんが、手続きや葬儀の流れを知っておくことで両親のサポートをすることができます。

会社や学校への連絡と忌引休暇

祖父母が亡くなった際、まずは会社や学校に対して忌引きの連絡を入れます。

休暇を取る旨は口頭または電話で伝えることが望ましく、その際には具体的な理由や休暇の期間についても話しておくと良いでしょう。連絡をした後、メールで詳細を送ると、記録が残るため便利です。メールには、休暇の開始日や終了日、葬儀に関する情報を含めるようにします。急な連絡が必要な場合、たとえば深夜や早朝など電話が難しい時間帯であれば、メールで通知し、後ほど電話をかけて手続きや引き継ぎをお願いします。

多くの会社では忌引き休暇が設けられています。これは弔事の際に会社を休むための制度です。ただし、忌引き休暇の詳細や取り扱いは企業によって異なるため、確認が必要です。中には「慶弔休暇」として扱われることもあり、企業独自の規定に基づいています。

さらに、忌引き休暇中の給与についても会社のルールにより異なり、全額支給される場合もあれば、休暇中は無給となる場合もあります。特に雇用形態によって異なる点があるため、企業の就業規則や人事担当者に確認を取ることが必要です。

学校には、それぞれの学校のルールに則って連絡をし、適切に忌引の処理をしてもらいましょう。

必要な手続きの準備

祖父母が亡くなると、多くの手続きが必要となります。孫として直接手続きをする必要はありませんが、両親が行う手続きをサポートする役割を果たすことはできます。

まず、亡くなった日から7日以内に行う必要がある手続きは以下の通りです。

●死亡届を市区町村に提出

→故人さまが亡くなったことを正式に報告するもので、期限を過ぎると罰金が科される可能性があります。

●埋火葬許可申請書の提出

→葬儀や火葬を進めるための正式な許可が得られます。

亡くなった後14日以内に行う手続きです。

●年金受給権者死亡届の提出

→国民年金の場合は14日以内に、厚生年金は10日以内に行わなければなりません。

●国民健康保険の異動届

●介護保険資格喪失届

●世帯主変更届の提出

→故人さまの公的な健康保険や年金の扱いに影響があるため、迅速に行う必要があります。

また、免許証やパスポートの返納、クレジットカードや公共料金の名義変更、退職金の手続きも必要になります。特に、亡くなった祖父母が所有していた名義での契約やサービスを早急に整理しないと、後々トラブルの原因となる可能性があります。

亡くなった日から10か月以内に行う手続きは以下の通りです。

●相続放棄

→3か月以内

●準確定申告

→4か月以内

●相続税の申告と納付

→10か月以内

祖父母が亡くなったあとの手続きは多岐にわたります。孫としては各手続きの流れを知っておくことで両親のサポートを行うことができます。

祖父母の葬儀で式中にできること

◇受付や弔問客のお出迎え

実際の葬儀の場では、遺族や親族は忙しくバタバタと過ごしています。そのような時間の中で、孫としては何ができるのでしょうか?

まず、孫は受付や弔問客のお出迎えを担当することができます。来客が多い場合、訪問者をスムーズに案内することは参列者全員の負担やストレスを軽減します。受付では、参列者は芳名帳に名前を記入していただき、香典を受け取ります。その際に会葬御礼をお渡しする場合もあります。受付でのご案内やサポート、香典の管理を手伝ったりすることで、喪主である両親などの負担を軽減することができます。

◇弔辞や手紙を読む

弔辞や手紙を読むことは、祖父母に対する感謝や愛を示すセレモニーの一つです。特に孫にとっては、直接伝えることができない思いを言葉にする貴重な機会とも言えます。

弔辞は故人さまに対するお別れの言葉であり、これまでの思い出や感謝の気持ちを表現するものです。祖父母と過ごした楽しい瞬間や学んだこと、受けた愛情について触れ、その温かさを伝えます。

手紙もまた重要な役割を果たします。生前の祖父母に向けたお悔やみの言葉を含めて、心の中で考えたことや感じたことを言葉にすることができるため、感謝の念を言葉にする良い機会です。また、手紙は形式に拘る必要はありませんが、誠実な気持ちで伝えることが大切です。

◇小さな子どもの世話をする

小さな子どもが葬儀に参加する際には、まだ死の概念や悲しみを理解するのは難しいため、周囲の雰囲気に反して明るく振る舞ったり、騒いだりすることがよくあります。そのため、子どもたちのお母さんが葬儀の手伝いで忙しい場合には、ほかの大人が代わりにずっと子どもたちの相手をすることで葬儀をサポートすることにつながります。

子どもが飽きてしまったり不安になったりしないように、静かな場所で遊び道具を用意したり、絵本を読んであげたりするのも一つのアイデアです。ただし、葬儀の場では、走り回ったり大声を出したりすることは避けるべきです。そういった行動は他の参列者に迷惑をかける可能性があるため、子どもたちに静かにするよう教えることも忘れずに。

また、親が葬儀の手続きや準備に忙しい場合には、友人や親族が積極的に子どもの世話を手伝うことが望ましいです。特に、やることが多い葬儀の最中に子どもを一人にしてしまうと、精神的に不安定になってしまうことも考えられます。子どもたちと一緒に遊びながら、彼らに安心感を与えてあげてください。

ふさわしい服装の選び方

男性であれば、通常はブラックスーツを基準にし、ネクタイや靴下もブラックで統一するのが一般的です。ただし、ネクタイピンなどの装飾品は避けます。かばんや靴も華美なものを避け、黒や紺などの落ち着いた色味のものを選びます。

女性は、ブラックフォーマルが基本です。

ストッキングは黒いものを選びます。メイクはナチュラルに仕上げることで、葬儀の場に相応しい落ち着いた印象を与えることができます。

また、葬儀における和服は格の高い礼装とされ、喪主や故人さまに近い遺族が着用するものとされています。孫であっても故人さまの二親等にあたる場合には、和装を着用することが認められています。

学生の場合、制服での参列がマナーとされています。もし乳幼児であれば、ブラックを基調とした私服で参列します。

服装や持ち物のマナーは地域によっても考え方が異なることがあります。

心配な場合は葬儀社の担当者やその地域に住んでいるご親族の方に確認してみてください。

最も大切なことは故人さまをとむらう気持ちです。服装も重要ですが、最後にどんな服で故人さまと会いたいか、よく考えて服を選んでください。

遠方や特殊な状況(受験生、出産直後)の対応

葬儀に参列する際、遠方や特殊な状況によって参列が難しい場合があります。とはいえ、亡くなってから葬儀が執り行われるまでにはある程度の時間があります。忌引などの制度を使って、できるだけ参列することが孫にできる最大の供養です。お通夜に間に合わない場合も多く、特に夜遅くの到着は喪主や親族に負担をかける可能性があります。そのため、告別式当日に間に合うように向かいます。

受験生の親御さんは、葬儀と試験日程が重なった場合に悩むことがあるかと思います。近隣で行われる葬儀では、できるだけ参列することが望ましいですが、遠方の場合は長時間の拘束や宿泊が必要になるため、家庭内での話し合って決めてください。孫本人の気持ちが大切です。

もし当日参列できない場合は、後日弔問することや香典を送ることで故人さまへの感謝の意を示すことができます。

妊娠中・出産直後の場合も同様に、特に体調や赤ちゃんの状況で判断してください。妊娠・出産は母子ともに多くの負担がかかるため、無理に参列する必要はありません。出席できるかどうかを親族に相談したり、事前に葬儀場の休憩スペース等を確認しておくことが望ましいでしょう。親族の中には、慣習として妊婦の参列を好ましく思わない方もいらっしゃいます。家族でよく話して、無理のない範囲で参列します。

通夜やお葬式の基本的な流れ

祖父母が亡くなると、通夜やお葬式の準備が必要になります。流れや起こることは地域や宗教によって異なりますが、一般的には以下の流れが基本となります。

●お迎え・搬送・安置

ご家族が亡くなったら、葬儀社に連絡をして病院等へお迎えに来てもらいます。

そこからご自宅や安置施設などにご安置(=故人さまに防腐処理を施して保管すること)します。

●打ち合わせ・納棺

葬儀社と、葬儀について打ち合わせを行います。

葬儀の場所、葬儀の日程、花祭壇や棺など、決めていく項目は多岐にわたります。

ご遺体の状況にもよりますが、どこかのタイミングで近しい親族にご参加いただいて「納棺の儀」を執り行います。

納棺は、棺に故人さまを納めることをいいます。

●通夜

告別式の前夜に親族や友人が故人さまを偲び、集まる大切な時間です。通夜の後には、通夜振る舞いが行われ、参列者に軽食やお酒を振る舞います。

●葬儀・告別式

通夜の翌日に行われます。葬儀はそれぞれの宗教儀式に従って進められ、参列者が故人さまに最後の別れを告げる大切な場となります。近年では無宗教葬と言って、特定の宗教の儀式を行わず、お手紙を読んだり歌を歌ったりするセレモニーを行うことがあります。

葬儀の後は出棺が行われ、故人さまは火葬場へと運ばれます。火葬が終わると、収骨が行われ、親族が故人さまの遺骨を収めます。場合によっては、繰り下げ法要や精進落としなどの行事も行われますが、これらは地域性や親族の習慣によっても異なります。

相続に関する手続き

祖父母が亡くなった際の相続に関する手続きについては、通常孫の立場で関与することは少ないといえます。

法定相続人は祖父母の直接の子供であり、これは親や叔父・叔母に該当します。そのため、基本的には孫が相続権を持つことはありません。

しかしながら、いくつかの特異な状況が存在します。例えば、祖父母の子供が亡くなっている場合、孫が代襲相続の権利を持つことがあります。また、祖父母が遺言を残し、特に孫に資産を相続させる意向を示している場合も考慮する必要があります。さらに、祖父母と孫が養子縁組をしている場合、孫にも相続権が生じる可能性があります。

これらのケースは比較的稀であり、相続手続きにトラブルが発生する恐れもあるため、注意が必要です。相続に関する手続きには多くの書類や手続きが必要ですが、通常は親が中心となり進めますので、孫が関与することは少ないと言えるでしょう。

したがって、相続の手続きが必要な場合は、まずは親や親族と相談し、必要な手続きを確認することが重要です。相続の法律や手続きに関しては専門的な知識が求められることもあるため、必要に応じて弁護士等の専門家に相談することも推奨されます。これにより、適切な対応を行い、無用なトラブルを避けることができるでしょう。

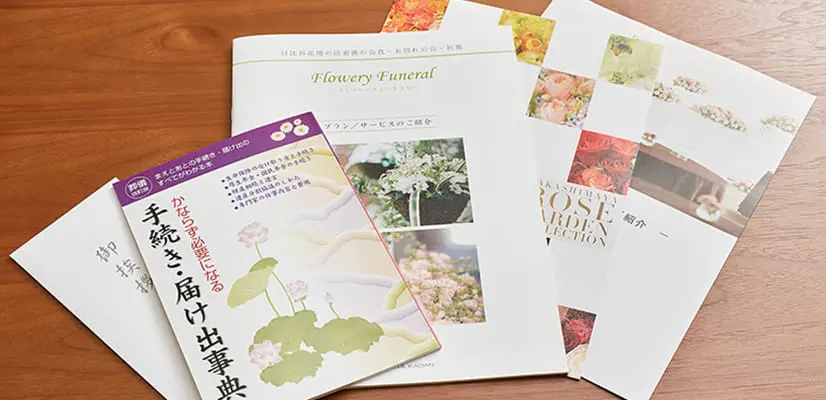

「日比谷花壇のお葬式がわかる本」をプレゼント

日比谷花壇のお葬式では、資料をご請求いただいた方全員に、商品がすべて掲載された総合カタログと、

葬儀の不安を解消する「日比谷花壇のお葬式がわかる本」をお届けします。

(「日比谷花壇のお葬式がわかる本」は首都圏限定)

創業150年を迎えた日比谷花壇が手がけるお葬式について知っていただくだけでなく、

喪主をはじめて務める方にも役立つ情報が満載です。

いざというときのための準備にお役立てください。

(営業のお電話などはいたしませんので、ご安心ください)

日比谷花壇のお葬式は初めての葬儀でも安心

日比谷花壇のお葬式は、花屋として長い間培ってきた技術力・提案力で故人さまやご家族らしいお葬式を実現します。

急なお葬式のご依頼でも、大好きなお花を最大限生かせるご提案をいたします。

また、無料の事前相談も承っております。事前相談では、葬儀の流れのご説明、会場の選定、お見積りはもちろん、オーダーメイドの花祭壇もお作りいたします。デザイナーがデザインイラストを描き起こし、お客様のイメージに近い花祭壇を一緒に作り上げることができます。

事前相談のご予約はお電話かお問い合わせフォームよりご連絡ください。

いつでも、どんなことでもお問い合わせください

0120-こちら 土日祝・深夜・早朝 24時間365日 事前相談 資料請求・

見積依頼