家族葬とはどのような葬儀の形式?流れや費用の相場、マナーや参列範囲を解説

- お葬式スタイルに関する知識

- 家族葬

家族葬とはどのような葬儀の形式?

家族葬とは、ご家族やご親族、親しいご友人など、故人と近しい関係者のみで執り行う小規模な葬儀を指します。家族のみが参列する葬儀ではありません。

この記事では、家族葬の定義や費用について、また家族葬を執り行った時のメリットやデメリットに加えて、参列マナーなどをご紹介いたします。

葬儀の慣習や形式、内容や考え方については地域によってもことなりますので、詳しいことは葬儀担当者へ直接お尋ねください。

家族葬とはそもそも何か?

一般的に明確な定義や基準があるわけではなく、参列者の範囲や人数に決まりはありません。数名で行うこともあれば、50名程度で行う場合もあります。基本的な式の流れは一般的な葬儀と大きく変わりませんが、参列者が少ないため、より故人や遺族の意向を反映しやすいという特徴があります。

■家族葬の定義

「家族葬」とは、葬儀の参列者を家族や近しいご親族、親しいご友人・知人などに絞った葬儀の形式です。

葬儀に参列してほしい方に直接お声がけをします。

家族葬という言葉の意味や、家族葬を意味するプランの名前は葬儀社によって異なっているように、なにか明確な基準があるわけではありません。

また、人数が少なければ家族葬というわけではありません。人数が多い家族葬もあれば、参列者がご家族だけのごく少数で小規模な家族葬もあります。

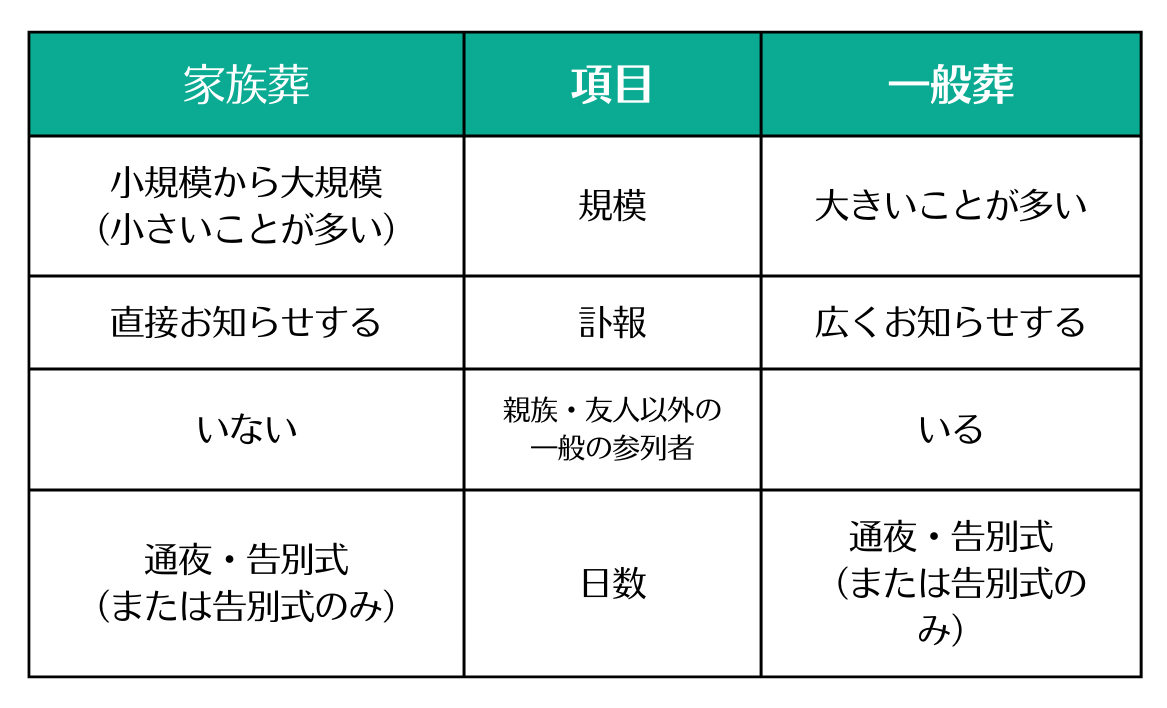

◎一般葬との違い

比較的規模の大きなお葬式である「一般葬」とは、どのように葬儀をお知らせするのかという点で異なります。

一般葬は、訃報(逝去=亡くなったことと葬儀の日程についての詳細が記載されているおしらせ)を広くお出しし、その訃報を見た方のなかで参列できる方が参列する形です。

対して家族葬は、お声がけされた方のみが参列できる葬儀です。

したがって自然に人数は少なく小規模になりがちです。

小規模になれば、返礼品やお料理の数が少なくなったり、会場が小さくなったりすることで費用を抑えることができる場合があります。

◎一日葬との違い

「一日葬」は通夜を行わない葬儀のスタイルです。

家族葬は「誰を呼ぶのか?」という観点で葬儀を選んだ時のスタイルの名前で、

一日葬は「通夜は行うのか?」という観点で選ぶスタイルの名前です。

したがって、参列する方に直接お声がけをし、通夜をおこなわずに告別式だけ行った場合は「家族葬で一日葬」という形になります。

誰に参列してもらいたいのか?

通夜を行いたいのか?

どの宗教で行いたいのか?

という観点で、葬儀のスタイルは決まっていきます。

葬儀の形式の決まり方についてはこちらの記事もご覧ください。

葬儀の形式とその名称はどのように決まっているのか|日比谷花壇のお葬式>>

■家族葬が増えた理由

家族葬が増えている理由には、いくつかの社会的な変化が関係しています。

まず、少子高齢化や核家族化が進み、親族や地域とのつながりが希薄になっていることが挙げられます。これにより、大人数での葬儀を行う必然性が薄れていると考えられます。

また、価値観の多様化により、形式や世間体にとらわれず、故人や遺族の意向を重視した「自分たちらしい」小規模な葬儀を望む方が増えています。

2020年からの新型コロナウイルスの流行も、人が集まることへの抵抗感を生み、家族葬を選択する人が増加した要因の一つと言えるでしょう。

これらの要因が複合的に作用し、家族葬が現代における葬儀の主流な形式の一つとなっています。

■密葬とは何が違うのか

密葬と家族葬は、どちらも近親者を中心に少人数で行われる葬儀という点では共通しています。最も大きな違いは、密葬は後日「本葬」や「お別れの会」を別途行うことを前提としているかどうかです。

家族葬は、その一度の葬儀で全てを終える形式です。

対して密葬は、故人が著名人や企業の経営者など、会葬者が多数にのぼることが予想される場合や、遺族が落ち着いて故人を見送る時間を持ちたいという場合に選択されることがあります。 密葬では火葬までを近親者で行い、後日改めて多くの会葬者を招いて本葬でお別れの場を設けます。 一方、家族葬は本葬を行わないため、一度の葬儀で故人との最後のお別れを済ませることになります。

家族葬の参列範囲

何か基準があったり、慣例があったりするわけではありません。

一般的には二親等以内の親族をお呼びすると言われています。

ご家族が決めていただいて構いません。

みなさま、最後に故人さまに会っていただきたい方、ご一緒にお別れの時間を過ごしたい方、さまざまな理由で参列者を決められています。

なにか困ったことがあれば葬儀担当者へご相談ください。

また、家族葬をご希望なのであれば、葬儀の事前相談などを行う中であらかじめ決めておくのもいざというときのために安心です。

参列していただきたい方の連絡先を把握しているかどうか確認することも重要です。

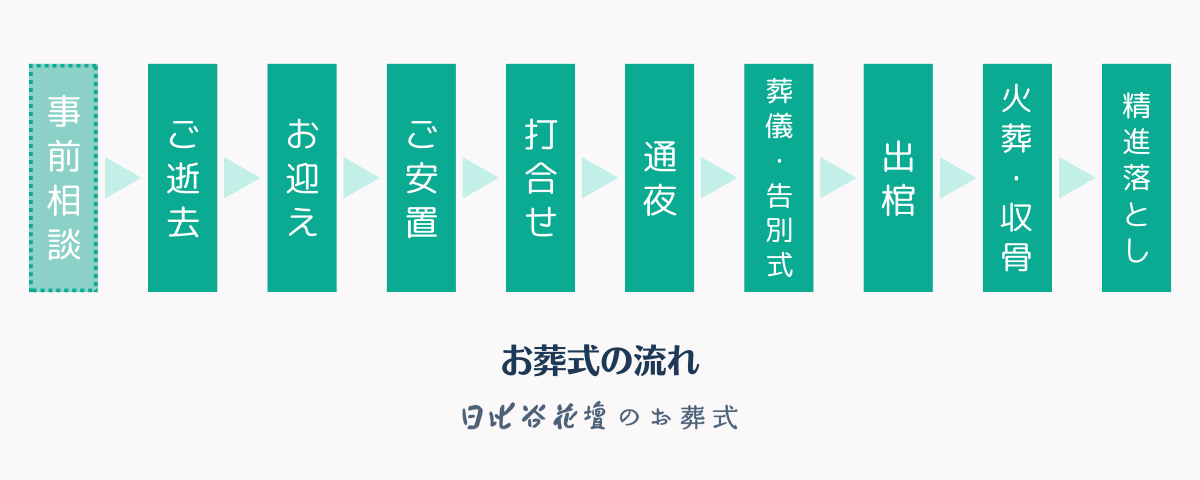

家族葬の流れ

家族葬の流れは一般的な葬儀と特に違いはありません。

ここでは、一般的な通夜を行う葬儀の流れをご紹介します。

■ご逝去からお迎え、ご安置

ご家族が亡くなったら、まずは葬儀社へご連絡ください。ほとんどの葬儀社が24時間365日お迎えに参ります。

病院や警察など、一時的にご安置される場所で葬儀社を紹介される場合がありますが、あらかじめ決めている葬儀社があるのであれば「事前に決めているところがあります」とお断りしても失礼にはあたりません。また、一度紹介された葬儀社に搬送をお願いしたとしても、そのあとに葬儀社を変更することも可能です。

葬儀社がご遺体を安置する場所へ搬送いたします。

安置(あんち)とは、故人さまにお休みになっていただく(防腐処理をおこない、保管する)ことを言います。

ご自宅に室温を低温で保てるお部屋がある場合はご自宅で安置することができます。

ご自宅のスペースやご家族の都合によりご自宅での安置が難しい場合は、安置専用施設にて安置することもできます。安置場所や面会についてのご希望があれば搬送時や事前に、遠慮なくお伝えください。

■打合せ

葬儀の内容について打ち合わせ、訃報紙を作成します。

訃報(ふほう)とは、故人が逝去したことと葬儀の詳細について記載したお知らせで、参列する可能性がある方にお送りするものです。

事前に相談していた場合は、事前相談の内容と変更点を確認します。

事前の相談がなかった場合は、葬儀の日程、花祭壇、棺、遺影額など葬儀に必要なことを決定していきます。

葬儀場・火葬場の予約は葬儀社が行います。

■お通夜

お通夜は、故人と近しい方々が集まり、別れを惜しむ大切な儀式です。

仏式では僧侶による読経が行われ、参列者は焼香を行います。近年では、夜通し行われていた形式から、夕方開始で日付が変わる前に終了する「半通夜」が一般的となっています。半通夜は所要時間が1時間程度と、比較的短時間で執り行われる傾向にあります。家族葬においても、基本的な流れは一般的なお通夜と変わりません。受付を設けることもあれば、省略する場合もあります。読経と焼香の後、僧侶の法話や喪主の挨拶が行われ、通夜振る舞いへと移るのが一般的な流れです。

くわしくはこちらの記事もご覧ください。

お通夜とは?|日比谷花壇のお葬式>>

告別式・出棺・火葬

火葬当日の火葬前には告別式を行います。

宗教の儀式もしくは宗教儀式ではない方法でお別れの時間を持ちます。

その後、火葬場に向けて出棺します。

施設によって前後しますが、火葬には約1時間ほどかかります。

その間軽食を取られる場合があります。

火葬が終了したらご遺骨を骨壺におさめ(収骨)、葬儀は終了となります。

告別式当日の詳しい流れはこちらの記事もご覧ください。

告別式とは?|日比谷花壇のお葬式>>

■精進落とし・アフターサービス

◎精進落とし

精進落としは、葬儀の後に参列した方と食べる食事です。

葬儀の縮小化に伴い、精進落としを行わなかったりお弁当としてお持ち帰りいただく形に変更したりとスタイルの変化が見られます。

◎アフターサービス

日比谷花壇のお葬式では、葬儀の後に必要な手続きや片付けのサポートも行っております。

相続・遺品整理・墓や霊園探しや香典返しなど、専門業者をご紹介します。

:家族葬の費用相場と費用の抑え方

家族葬は費用を抑えることができる、という認識が広まってきていますが、実際に費用はどのくらいかかり、どのように費用を抑えることができるのでしょうか。

費用については地域や葬儀の規模によって異なりますが、一般的に言われている費用について見てみましょう。

■家族葬の費用相場

2024年の調査によると、

2022年3月~2024年3月に日本全国で行われた家族葬の平均費用は105.7万円だそうです。

費用には

・式場使用料

・火葬場利用料

・花祭壇

・棺

・装花

・搬送費

など、セレモニーを行うための一式が含まれています。

同じ調査では、各スタイルの総額(飲食費や返礼品費も含む)の平均は以下のようになっています。

家族葬:105.7万円

一般葬:161.3万円

一日葬:87.5万円

直葬 :42.8万円

(「第6回お葬式に関する全国調査」

月刊終活 2024年8月号/株式会社鎌倉新書 掲載)

日比谷花壇のお葬式では91万円から承っております。

金額の例はこちらのページでご確認いただけます。

家族葬|お葬式スタイル|日比谷花壇のお葬式>>

また、日比谷花壇のお葬式の料金はプラン制ではありません。

ひとつひとつの商品の金額が明示されており、それぞれの商品の積立式となっています。

費用についてくわしくはこちらをご覧ください。

お葬式の費用・料金システムってどうなっているの?|日比谷花壇のお葬式>>

また、家族葬の費用相場についてはこちらの記事もご覧ください。

家族葬の費用相場|日比谷花壇のお葬式>>

家族葬の費用の抑え方

①複数の葬儀社から見積もりを取る

複数の見積もりを比較することで、適正な価格を知り、不要なサービスが含まれていないかを確認できます。また、病院から紹介された葬儀社が必ずしも希望に沿うとは限らないため、自分で葬儀社を選ぶことも大切です。

②葬儀社のプラン内容をよく確認する

表示されている基本料金に何が含まれているのか、追加料金が発生する可能性はないのかをしっかりと確認することが重要です。特に、ホームページなどで安価に表示されているプランは、必要最低限のものしか含まれておらず、結果的に費用が高くなるケースもあります。葬儀社と綿密に打ち合わせを行い、総額でいくらになるのかとその内訳を確認するようにしましょう。

③無宗教葬を選択する

無宗教葬であれば、読経や戒名授与など、宗教者へのお礼(お布施)がかかりません。これにより、葬儀費用を削減できます。ただし、菩提寺がある場合は、無宗教葬を行うことについて事前に相談しておかないと、後々の納骨などでトラブルになる可能性もあるため注意が必要です。

費用を抑えようとするためにかえって手間がかかったり、葬儀の後に費用がかかってしまうこともあります。くわしくはこの後「家族葬のデメリット」で解説します。

家族葬のメリット

家族葬を行うと様々なメリットがあります。

時代の移り変わりによる考え方の変化によってえらばれている家族葬のメリットをご紹介します。

■ゆっくりお別れができる

一般葬となると、喪主様のご存じでない故人さまのお知り合いや会社の関係者などが参列されることがあります。多くの方に見送られるお葬式も素敵なものですが、初めて会う人との対応が重なると精神的、体力的に負担がかかります。

■費用を抑えられることがある

家族葬は参列者を限定するため、一般葬に比べて費用を抑えられる傾向にあります。特に、参列者の人数によって変動する飲食費や返礼品の費用を削減できることが大きな要因です。一方で、香典収入が少なくなるため、最終的な自己負担額は、葬儀の規模や内容、香典の金額によって異なります。費用を抑えるためには、複数の葬儀社から見積もりを取り、プラン内容をしっかり確認することが重要です。また、無宗教葬を選択したり、通夜や会食を省略したりすることも費用削減につながります。ただし、親族間でよく話し合い、理解を得ることが大切です。

■自由にお葬式を組み立てられる

宗教の形式や会場にもよりますが、参列者が近しい方だけになるため、従来の形式ばった葬儀よりは自由に葬儀の内容を組み立てることができます。

特に無宗教のお葬式を選んだ場合、宗教儀式を行う時間に様々な形でお別れをすることができます。

無宗教のお葬式についてはこちらの記事もご覧ください。

無宗教式葬儀とは?|日比谷花壇のお葬式>>

家族葬のデメリットと注意点

家族葬は比較的新しい考え方であるため理解がなかったり、準備不足のためにかえって費用がかかってしまったりすることもあります。注意点も添えて、デメリットについて解説します。

■親族トラブルになることがある

家族葬は近しい方のみで行うため、参列者の線引きが難しく、「なぜ自分は呼ばれなかったのか」と親族間でトラブルになるケースが見られます。また、家族葬は新しい葬儀の形であるため、親族の中に理解がない方もいらっしゃるかもしれません。特に高齢の方の中には、葬儀は盛大に行うものと考えている方もおり、小規模な家族葬に反対されることもあります。

トラブルを防ぐためには、事前に家族葬について丁寧に説明し、理解を得ることが大切です。故人の遺志であることを伝えたり、家族葬のメリットを説明したりすることで、納得してもらえる場合があります。葬儀後に訃報を伝える場合は、失礼にならないよう配慮し、丁寧な言葉で伝えることを心がけましょう。

■葬儀後の弔問が増えることがある

喪中はがきや事後通知によってあとから葬儀を知った方が、弔問に訪れることがあります。

そのたびに部屋を片付けたり返礼品を用意したりするのは負担が大きいものです。多くのご参列や参列を希望される方が多数見込まれる場合は一般葬という形をとった方がむしろ費用がかさまない場合もあります。

■かえって費用がかさむことがある

参列者を限った場合、料理や返礼品の数が減り、会場も小さくなるため葬儀にかかる費用は抑えられます。

一方で、家族葬の場合は香典をいただかないことがあります。その場合、香典を葬儀の費用に充てることができないので、一般葬よりむしろ費用がかさむことがあります。また、先述したように葬儀後の香典返しなど予期せぬ出費が重なることもあります。

家族葬のマナー

家族葬を行う際の喪主や参列者のマナーについてご案内します。

■訃報の連絡について

家族葬では、参列をお願いしたい方へ個別に連絡することが基本です。

ご家族やご親族にはなるべく早く、友人や知人には葬儀の日程が決まってから連絡する場合が多いです。訃報には、故人の氏名、逝去日時、家族葬で執り行う旨、葬儀の日程や場所、喪主の氏名と連絡先を含めるのが一般的です。また、香典や供花、弔電を辞退する場合は、その意向も明確に伝えることが大切です。親しい間柄であれば電話での連絡が一般的ですが、関係性によっては手紙やハガキ(死亡通知状)を用いることもあります。

葬儀後に訃報を伝える場合は、事後報告になったことへのお詫びを添えましょう。

■家族葬の香典について

家族葬では、香典返しの負担を減らすため、また近しい方のみでの葬儀ということもあり香典を辞退されることも多くあります。

他の葬儀と同じように、ご遺族や喪主さまより「香典辞退」の旨が伝えられたら香典は持参しません。辞退されているのにお渡しするのは、むしろ失礼にあたります。

特におしらせがない場合は、香典をお渡ししても問題ありません。

家族葬の香典についてはこちらの記事でも詳しく説明しています。

家族葬で参列できない場合の香典の包み方|日比谷花壇のお葬式>>

香典を受け取るかどうかは喪主さまが決めることとなります。

不安なことやわからない点は葬儀担当者へおたずねください。

■喪主や遺族の服装について

通常の葬儀と同じように、喪服で参列して問題ありません。

ツヤのない黒いスーツまたはワンピースを着用します。

案内に「平服でお越しください」とあった場合には、黒や紺といった暗めの色を着用します。

ご家族や近しい方のみの葬儀となるので、ご家族で話し合ったうえで服装を決めていただいて問題ありません。

冬にはコートを着用し、式場についたら脱ぎます。

大きな荷物は受付で預かってもらえるかもしれませんが、会場のロッカーがあればそれを利用したり、駅のコインロッカーを使用したりすることもできます。

特に仏教式の儀式が行われる場合には、動物の皮や毛が用いられているものは殺生を想起させるので使わないように気を付けます。ファーの着用、ヘビやワニ等クロコの型押しの鞄などの使用は避けます。

喪服全体のマナーについてはこちらの記事もご覧ください。

喪服とは何か?|日比谷花壇のお葬式>>

■家族葬における喪主の挨拶について

一般的に、通夜終了後や告別式・出棺前、精進落としの際に行われます。どのような関係性の人が参列するかによって、挨拶の必要性や内容も変わってきます。ごく近しい家族のみの場合は、形式的な挨拶を省略することもあります。しかし、親戚や友人が参列する場合は、感謝の気持ちを伝えるためにも挨拶を行うのが一般的です。忌み言葉や重ね言葉に注意し、故人や弔問客への感謝を丁寧に述べることが大切です。

お急ぎの方、ご検討中の方もまずはお電話を

日比谷花壇のお葬式は、病院へのお迎えから葬儀の打ち合わせ・進行、アフターサービスまで一貫してお手伝いしております。

お電話による事前のご相談も可能です。

ささいなことでも、初めてのお電話でもかまいません。

フリーダイヤルよりお電話ください。24時間365日受け付けております。

お急ぎの方はこちら>>

また、初めて喪主となる方でも安心してご依頼いただけます。

葬儀については「初めての方へ」のページもごらんください。

はじめての方へ|日比谷花壇のお葬式>>

資料をご請求いただいた方には、以下の資料を葬儀とわからない封筒でお送りいたします。

・すべての商品の価格が掲載されている総合カタログ

・葬儀が最初から最後までよくわかる日比谷花壇のお葬式がわかる本

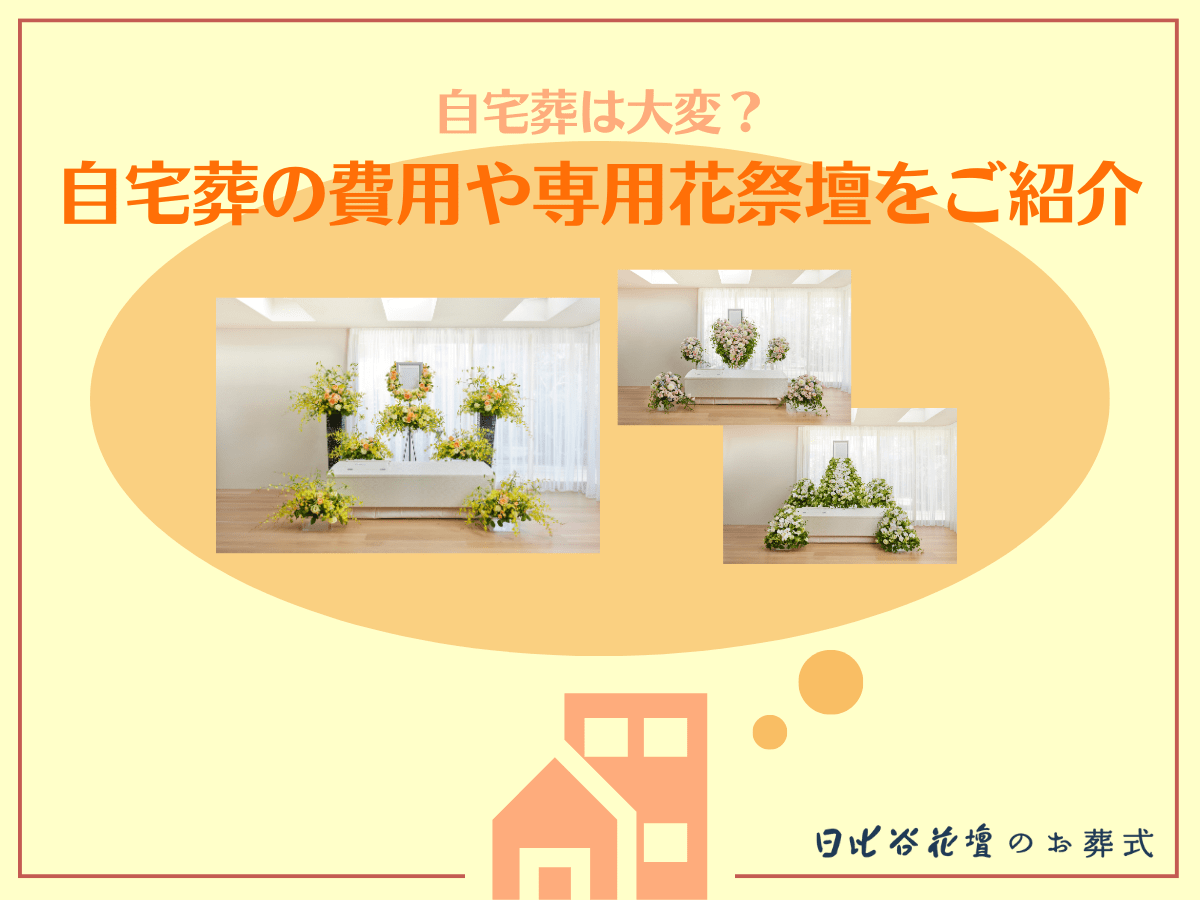

最寄りの葬儀場やご希望の花祭壇から調べることもできます

日比谷花壇のお葬式は、首都圏の約500式場・関西の約700式場でお葬式を行うことができます。

ご自宅近くの斎場・葬儀場や、ご希望の花祭壇から葬儀の相談を始めることも可能です。

葬儀場を探す|日比谷花壇のお葬式>>

花祭壇|日比谷花壇のお葬式>>

また、日比谷花壇のお葬式では、家族葬のご依頼を多く承っております。

こちらのページでは、家族葬の料金例等を掲載しております。

いつでも、どんなことでもお問い合わせください

0120-こちら 土日祝・深夜・早朝 24時間365日 事前相談 資料請求・

見積依頼